在格非与苏童的小说里隐藏着中国的疯癫与文明

最后更新:2015-08-21 23:59:27来源:凤凰文化《洞见》 马小盐

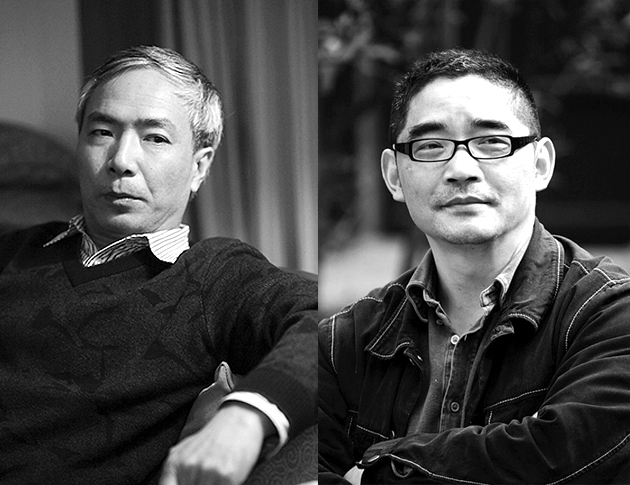

第九届茅盾文学奖颁发的五位获奖作家之中,其中两位是上个世纪八、九十年代赫赫有名的先锋小说家:格非与苏童。格非的《江南三部曲》亦真亦幻、虚实相间,沿袭了传统古典文学的叙事美学(《红楼梦》与《金瓶梅》),再现了中国近代百年的精神流变;苏童的《黄雀记》,从文本语言到文本情节,皆是马尔克斯在中国小说艺术中的克隆再现。由苏童的小说叙事可见,拉美魔幻现实主义的叙事基因,已经在中国先锋小说的叙事艺术中,彻底完成了它的话语殖民。

两位先锋小说家,同时出现在同一届国家性文学大奖的获奖名单之上,让人恍然产生一种错觉:一度奄奄一息的中国先锋文学,再次得到了国家性文学大奖的青睐与认同。当然,这或许是一种感知性错觉,错误地以为文学艺术迎来春色--这个以革命作家之名命名的文学奖,偶尔会越过政治正确的意识形态边界,给真正的文学作品授以艺术女神的冠冕。一如两位小说家在小说文本内酷爱描述的疯癫,在现实生活中的再度上演。

空间性疯癫与时间性疯癫

自从小说诞生以来,东西方小说文本里便囚禁着各种各样的疯子。塞万提斯的《堂吉诃德》,鲁迅的白话文开山之作《狂人日记》,皆是小说史上塑造疯子的经典范本。疯癫不但是小说叙事中的一大永恒主题,还是作家们展开肆意想象的翅膀与载体--毕竟,疯癫可以让小说细节中的种种不合理,演变为合理。疯癫与呆傻一样,是作家塑造与众不同的小说人物的合法性道具之一。

由格非的《江南三部曲》与苏童的《黄雀记》可见,二人皆是擅长描述疯癫的作家。《江南三部曲》中汇聚了陆侃、王观澄、陆秀米、谭功达、王元庆等等理性主义疯子,《黄雀记》则以老祖父的疯癫,将三位主人公逐一引入了疯人院,上演了一场感性主义疯子们的纠缠不清、相食相杀的疯癫人生。

当然,不同作家笔下的疯癫各有不同。格非描述的是一个时代的疯癫,它包括时间性疯癫(百年之久)与空间性疯癫(乌托邦变异为恶托邦),这是一种由理性主义疯子们打造的双重疯癫;苏童则是以丢失了祖先灵魂的祖父的感性疯癫作为小说叙事的起点,它是乌托邦彻底塌陷之后,伦理道德废墟之上的线性疯癫,属时间性疯癫,这是一种扁平而不丰满的疯癫,也可以叫单向度疯癫。

《江南三部曲》的双重疯癫

格非《人面桃花》的开篇之首,疯子便出现了。女主人公陆秀米初潮来临的那天,她那因迷恋韩昌黎《桃源图》(假画)而疯狂的父亲陆侃,提着旅行箱离家出走。这绝非吉兆。女性肉体的苏醒(月经来潮)与男性精神的疯癫(迷恋乌托邦而出走),在小说的篇首,便以两代人的血缘之名,迎面神秘遭遇。初潮来临,是一个女孩肉体苏醒懂得爱恋的时刻,也是青春期综合症的并发期。果然,疯癫的陆侃离家出走不久之后,革命派张季元便代替父亲住进了陆家阁楼。张季元身上有着革命者横扫一切伦理纲常的乱伦气质:他既是陆秀米母亲的情人,又忙于勾引陆秀米。显然,革命是另外一种疯癫--社会性疯癫。三种疯癫如三条交叉的小径,汇聚于陆家阁楼的顶端:青春期爱恋的疯癫、理想主义对乌托邦痴迷的疯癫以及社会变革的疯癫。由此可见,格非的《江南三部曲》,就是一首掩盖在他舒缓冷静的语言叙事下的阁楼上的疯男人与疯女人的疯狂之歌。

三部曲中,秉持理想主义的疯子们,因对乌托邦世界的痴迷,要将想象之物打造为现实空间中的桃花源:《人面桃花》中,清末秀才王观澄,在一座名叫花家舍的小岛上实现了他的桃源梦。这里家家户户共用一条风雨长廊,路不拾遗,夜不闭户。但在花家舍“看上去很美”的桃源面貌之下,脉动的却是令人惊骇的王观澄打家劫舍而来的黑暗资本。在乌托邦美梦与土匪的打家劫舍之间,存在着诡异的统一与悖论--为了实现乌托邦美梦,必须打家劫舍。打家劫舍是乌托邦美梦的真实底色;《山河入梦》中,花家舍摇身一变为花家舍公社。这里世界大同、普天同庆,家家户户拥有相同的房屋、相同的院落甚至相同的死亡形式(焚尸炉),却被名为101的秘密组织所监控。在梅城实践世界大同,却以失败而告终的陆秀米的儿子谭功达,在花家舍公社里看到了他所羡慕的乌托邦实景。然而,谭功达深爱的姚佩佩,便死于这完美乌托邦无处不在的秘密组织的告密与监控;《春尽江南》中,花家舍彻底由一座乌托邦小岛演变为一座被商业社会蚕食殆尽的恶托邦--一处现代性销金窟--灯红酒绿的以娱乐遮人耳目的现代性妓院。

当然,小说中的疯子,大抵不是真的疯子。疯癫仅仅是疯子们的面具,面具之后,呈现的则是一副先知的面孔:疯子就是先知,先知就是疯子。鲁迅的狂人,在《狂人日记》的末尾呐喊:救救孩子,便是此类先知与疯子的混合体。《春尽江南》中的王元庆,宛若《狂人日记》的狂人在现代社会的重生--他不但能预知到社会的堕落,甚至能预知到自己的发疯,于是修建了一座精神病院--那所精神病院便是他给自己所找寻的最后家园。

在我看来,格非的《江南三部曲》,是中国小说界的“疯癫与文明”:中国近百年历史的时间性疯癫与空间性疯癫,在《江南三部曲》中淋漓尽致的呈现而出。我们正经历着的某些东西,便是那场集体疯癫的后果。我们,我们所有的读者,便是小说中那些疯子们的后裔与族人。

《黄雀记》的单向度疯癫

格非《江南三部曲》中的开篇,父亲疯了。苏童《黄雀记》中小说的开头,则是祖父疯了。这种父亲、祖父式的疯癫,明显指涉的是种族根系的疯癫。

《黄雀记》初初开头,便给读者呈现出一个与众不同、热衷于死亡事务的祖父:为了在死亡之后的追悼会上有一张适合的遗照,祖父每年都要到照相馆去照一张相片。而后因脑袋中的一个气泡的破灭,祖父自诩丢失了灵魂,开始四处找寻珍藏在手电筒里的祖先的遗骨。这便是保润的祖父,一个不惧怕死亡却惧怕丢失灵魂的人。祖父认定他珍存于手电筒内的两根祖先的遗骨(祖先的遗骨,便是祖先遗留给种族的光源,这也是遗骨存留在手电筒内的隐喻意义之所在),附住着祖先们的灵魂。但他忘记他把祖先的遗骨,藏存于哪棵冬青树之下,于是将整条香椿树街上的冬青树,挖至根系朝天,以致强迫被送进精神病院。

在祖父夸张的疯癫之后,一众与祖父差不了多少的疯癫人物一一出场:痴迷于捆绑艺术的打结天才保润,从小在精神病院长大的“仙女”,因姐姐花痴病的复发而与保润结缘的杀猪匠柳生,等等等等,各类离奇古怪的人、事物以及故事情节,皆陀螺一般围绕着疯癫而旋转。俗语云:“螳螂捕蝉,黄雀在后”。苏童的《黄雀记》中,螳螂捕蝉,黄雀互换:柳生强奸了“仙女”,被冤枉的保润却要替柳生坐牢。出狱后的保润,与柳生、仙女和解,却在柳生的大婚之夜,血洗了柳生的婚床。读到此次,我想,任何一位读者都会发问,究竟谁是谁的黄雀,谁又是谁的螳螂?

在时间之刀的雕刻下,疯人院长大的“仙女”,即若成长为见过世面的过着妓女生活的白小姐,亦无法改变她是“蝉”的命运--美貌便是她成为猎物的终极理由。她是所有黄雀的猎物,更是所有疯癫的牺牲品:保润、柳生、各种各样的商人与老板,皆是她的螳螂、她的黄雀,她只能是一只虚弱无力的蝉。在小说的后半部分,这只美女蝉,怀上了台湾商人庞老板的孩子,并生了下来。这孩子脸上的肌肤异于常人,呈红色,可随着光线与心情而变幻出各种各样的“红”,人们称他为“耻婴”:知耻之婴。一位诗人因“耻婴”脸上愤怒的表情,又给他取名为“怒婴”:时代的愤怒之婴。在我看来,无论“耻婴”还是“怒婴”,皆是雕塑艺术在苏童小说文本中的清晰回音,熟悉雕塑艺术家陈文令系列雕塑作品《红孩子》的人,从小说结尾的文字之中,恍然能看到陈文令《红孩子》雕塑作品中的各种面孔。

有批评家言,《黄雀记》中的绳索是找魂的象征。在我看来,恰恰相反,保润的绳子是阻挠祖先魂魄归来的象征:保润利用绳子捆绑祖父,以此阻止酷爱挖掘树木、寻找祖先灵骨的祖父的实际行动。绳索,是分隔保润与祖先的柔软而暴力的分割线。保润的捆绑天分,便是保润无法摆脱的噩运。保润的捆绑绝技,捆绑住的不是别人,恰恰是他自身:他是他自己的黄雀,他被他自己的绳子所囚禁。《黄雀记》无非描述了,小小的香椿树街,亦无法逃离的席卷一切的现代性--切断了一切祖先传承、丧失了祖先幽灵的庇佑、被商业社会所异化的现代人--最终沦陷入自己捕捉自己、自己捆绑自己的疯子一般的荒谬命运。

当然,无论是格非《江南三部曲》的双重疯癫,还是《黄雀记》的单向度疯癫,皆是艺术作品对时代疯癫的终极反思与追问。《春尽江南》中,格非借男主人公谭端午的“无为”态度,表达了自身对乌托邦的最终否定。乌托邦不值得人们为之疯癫,谭端午更不会为之疯癫。从陆秀米--谭功达--谭端午,乌托邦激情所导致的疯癫隐患,在谭端午那里荡然无存。苏童《黄雀记》中长生不老的保润的祖父,却怀抱“怒婴”站在水塔的门口,等待着白小姐的归来。白小姐会归来吗?生活在精神病院的红脸“怒婴”,长大后会不会如同祖父一般成为一个疯人?这个答案,读者无法回答,苏童估计也不知道如何来回答。我想,能够回答的,唯有即将到来的时间与时代。

马小盐,小说家,文化批评家,现在《延河》杂志任职。

故宫三百年铜缸被情侣刻字“秀恩爱”:已报警

铜缸右侧的两个铜环把手之间,刻着一个爱心桃,爱心桃...

东方中文网:看东方 观天下

东方中文网(http: dfzw net )简称东文网,是全...